インドでは現代でも、伝統文化の継承をとても大切にしています。

どれだけ経済的に近代化が進んだ今でも、多くの財閥や金融機関がスポンサーとなって、古典音楽や古典舞踊などの大規模なイベントがインド各地で連日開催されています。

舞台の上ではとても華やかなインドの古典文化ですが、舞台裏では厳しい修業が必須です。

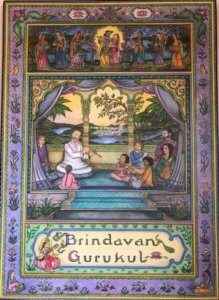

伝統の継承には、古代から続くグルクルという住み込み式の指導方法があります。グルクルとは、グル(師)と一緒に生活をして学ぶ場所です。

インド音楽を住み込みで習う伝統のグルクル・スタイル

インドの伝統芸能は、「グルクル」という教育システムで継承されてきました。

|

賞賛を求める強欲な人は観客の反応を促すような演奏になるでしょうし、感情的なアーティストは激しい音になります。

心が穏やかで純粋に音楽を楽しんでいる音楽家の音は観客の心も穏やかになり、沢山の音楽ファンから愛されます。

インドの人々にとってグル(師)という存在は?

|

それは、グルクルで生徒と一緒に生活をする中で、グルジ本人がどの生徒よりも、1番沢山練習をしている姿を見ているからです。

音楽に自分を捧げるとはどういうことなのか。

生徒たちと食事をしている時も、演奏旅行で移動をするときも、気が付くとグルジは指を使ってリズムをカウントしています。

どれだけ成功して贅沢な暮らしができる財産を築いても質素ななグルクルという建物に住み、仕事以外ではほとんど外出をすることもなく、自分の部屋の中で音楽を奏でています。

人の師になるとはそういうことなのかもしれません。

だからこそ、インドではグル(師)のことを自分の本当の父親や神様の様に信愛するのかもしれません。

楽譜のないインド音楽の学び方

インドのお稽古事は、日本の「背中を見て学ぶ」に近いものを感じます。

インドと言えばヨガですが、ヨガも伝統的には教本がなく、全て師から弟子へと口頭で伝えられてきました。インド古典音楽にも楽譜がありません。

楽譜がないのにどうやって学ぶのかというと、先生が演奏してくれたものをひたすら真似をして覚えます。

現在ではレコーダーがあるので、だいぶ簡単になりました。多くの生徒は、レコーダーやスマートフォンでクラスを録音して、録音を聞きながら復習することができます。しかし、レコーダーがない時代は本当に大変だったそうです。

クラス中に必死に聞いて、耳でコピーして、そのフレーズを覚えないと次のクラスまで何も分からないままになってしまいます。この指導法は、トレーニングすることで集中力や記憶力が身に付きます。

特に私のグルの様に演奏活動が忙しい師匠に師事すると、1度クラスを受けたら、次にいつクラスを付けてもらえるかわかりません。

だから、クラス中に師が演奏する1つ1つのフレーズを、まるで宝物のように大切に大切に学びます。

時代に逆行するような学習方法ですが、今だからこそ1つずつを深く学ぶことも贅沢な時間だと感じています。

インド音楽を始めるためには?先生の見つけ方

実は、インド音楽を学ぶ外国人はとても多いです。日本人の方もけっこういらっしゃいます。

有名な演奏家の先生はとても忙しいので直接指導をしてくれることは少ないのですが、自分の直接のお弟子さんの中から指導ができる先生を紹介して下さることが多いです。

さすがにコンサートの出待ちはかなり勇気が必要ですが、アーティストの多くは、ホームページを持っていることが多いので、電話で問い合わせてみると適切な先生を紹介してくれる人が多いです。コロナ禍では、オンラインのワークショップを行うアーティストも増えてきました。

そこまで著名な人に弟子入りとまではいかないけど、ちょっとインドの楽器をやってみたいという人は、楽器屋さんに行って相談するのも1つの手です。楽器屋であれば沢山の先生を知っていることが多く、英語で教えてくれる先生も見つかりやすいです。

インドの音楽を聴くだけでも楽しめますが、その音楽がどのように伝承されてきたのかを知ることで、もっと深く味わうことができるのではないでしょうか。

インドは冬が音楽シーズンです。インドの各都市で毎週のように様々なコンサートが開催されています。